展览现场

共同艺术中心于2024年4月13日下午16:00呈现「灰色为什么重要」艺术家群展,由夏可君先生担任策展人。本次展览开幕式以研讨会的形式展开,策展人夏可君、艺术家冯良鸿、于羊与杨光教授以灰色的哲学与艺术作为切入点,在致敬了《谁还没有思考灰色》的同时探讨了在艺术与创作中灰色的重要性以及内在联系的一些问题。

展览现场

展览现场研讨会带领我们从四个方面进行思考:灰色的文化思考与时代气候、艺术史中的灰色系列、本次展览可以寻找到多少层次的灰,以及对灰色的深度哲学思考,这些问题我们会在本次研讨会中得到答案。本次展览将持续至5月22日。

「灰色为什么重要」艺术家群展

「Gray Gray Great」Group Exhibition

2024.4.13-5.22

策展人:夏可君

Curator:Kejun Xia

论坛现场回顾

「灰色为什么重要」

研讨会现场

研讨会现场

共同艺术中心联合创始人鲍禹女士:

“很高兴今天我们能在共同艺术中心相聚。我们参加了美国迈阿密艺博会和香港Art Central,对比之后发现,中国艺术家在国际上的存在感仍然不足。因此我们更加坚定了策划这次展览的决心。

事实上,十年前我们在由江西美术出版社出版、新华社发行的《流动艺术》系列主题图书中的《新抽象》和《新水墨》就采访了梁铨老师和冯良鸿老师。我们的开馆展也是延续了这个方向,连续五年策展了「纸是」,这些都为本次展览的研究学术价值提供了背景和素材,不管是这次的展览还是以往更加年轻多元化的展览,我们一直致力于将中国传统文化进行当代转化。

《流动艺术》系列主题图书

《流动艺术》系列主题图书 展览现场

展览现场这次展览我们花了两年时间与策展人夏老师筹备。与以往展览相比,今天的展览更具有学术性,涵盖了许多现实和哲学意义值得深入探讨的内容,探索意象与抽象之间的差异。大家也可以看到我们将展厅划分成了灰色区域和彩色区域,以此来表达灰色与色彩的关系。布置完展览后,我们都感到非常激动,很久没有做过这么令人振奋的展览了。我觉得四位老师极具代表性,不管从绘画材料上的对比还是观念上的对比,在这个过程中,能探讨出许多有趣的问题。接下来,有请策展人夏老师为大家带入研讨会环节。”

哲学家、评论家、策展人夏可君先生

哲学家、评论家、策展人夏可君先生策展人夏可君先生:

“感谢共同艺术中心的伙伴们、各位朋友、女士们、先生们以及各位艺术家,下午好!共同艺术中心是一个具有学术品质并致力于推动中国艺术的中心,我很高兴能够参加这次活动。几年前我在798做了两次白色展览,进行了两次中国白与西方白的对比。这次我们决定进行一个灰色的展览,我们希望创造一个中国式的灰色,而不是中国白。我们选择了四位艺术家,围绕灰色的含义以及为什么灰色如此重要进行了探讨,了解他们对当代绘画的理解。疫情之后,也许我们可以开始探讨中国艺术的贡献和中国绘画的可能性。

展览现场

展览现场在这个空间里面看,可以看到一千个层次的灰色,梁老师从1990年代以来用拼贴,在纸上染上灰色去贴,有的染上很强的颜色,灰色覆盖层层叠加看起来错落,里面形成内在的碰触,很超然的平淡无味,看起来很无序,是跟西方拼贴不同的味道。

展览现场

展览现场严老师要做抽象的痕迹的肌理感,肌理感里产生东方的记忆,用抽象来产生更抽象的痕迹,但是更抽象的痕迹里面要产生历史文化的记忆。严老师作品明明是抽象画,为什么里面有一种文化的记忆,就是因为要跟西方的抽象替代文化历史的含义,他有一些版画作品,是用人文的方式产生有强度的韵味。

冯老师的作品是用灰做出来的,通过笔触和痕迹,灰白不同,笔触的力量不同,以及看起来很肯定、很随意一笔的差异,纯粹靠笔触在画面上的运动以及色彩的变化在画面上产生多维的空间,一个透气的、呼吸的空间,这是非常地道,非常纯粹的抽象式的画。

于羊作品可以说是灰调子里面有木块,蓝色拼贴,通过人为的方式在画面上产生细微的折痕,不规则的韵律,把传统的气韵生动用到极致,非常微妙,非常雅致。通过人文的制作方式是值得细细的回味,这是中国式的制作方式,在作品里面确实可以看到独特的中国式。

通过艺术家之间的对话,围绕灰色和中国式绘画特有的语言进行了讨论。通过《有谁还没有思考灰色》,我们尝试用绘画和颜色思考。通过展示一千层的灰色以及灰色和蓝色之间的张力,我们试图塑造感知,甚至影响我们的思想。这就是本次展览的学术意义。”

德国弗莱堡大学哲学博士,同济大学哲学系教授杨光先生

德国弗莱堡大学哲学博士,同济大学哲学系教授杨光先生

同济大学哲学系教授杨光先生:

“感谢夏老师的邀请。夏老师让我谈一谈色彩,我最近在做的研究方向是色彩现象学。我想对这个话题进行一些深入探讨。在西方哲学和中国哲学中,存在一种色盲症,认为色彩不够重要。然而,我认为没有思考过灰色的人不是真正的哲学家,没有使用过灰色的人也不是真正的画家。大多数哲学家对色彩持贬低态度,将其视为次要属性。在当前的网络和AI绘图时代,色彩变得异常丰富,但我们如何重新将对色彩的思考纳入我们的思想之中呢?

展览现场

展览现场在15世纪的欧洲,存在一种灰色绘画或灰色艺术,人们在玻璃上或教堂内绘制灰色画作。然而,在此之前,灰色并不是被视为绘画的颜色。灰色一词源自希腊语中的灰发,颜色的命名通常与物体的特性相关。随着时间的推移,颜色逐渐具有了象征意义,比如红色代表爱情。那么,灰色有何象征意义呢?斯洛特戴克强调了几个特征:白天和黑夜之间存在灰色吗?灰色代表不确定、坚信和模糊的状态,我们将其描述为灰色地带、匿名性等。这就是灰色的象征意义。

从文化批判的角度来看,我们知道生命是一个持久的过程。所谓的理论灰色展现了智者的品质,灰色被认为无聊、枯燥、不确定,但它实际上能够激发对色彩可能性的反思,以及色彩表达的深度。在这个意义上,灰色针对当下色彩的泛滥和贬值提出了质疑,同时也反过来思考了色彩的潜力。有谁能够没有思考过灰色呢?黑格尔曾说过,哲学的生命就像概念,处于灰色之中。这类似于展览中的白中白,辩证法的运作就是在灰色的机制中自我运作。这意味着,猫头鹰总是在夜晚飞翔,哲学的工作也总是在黄昏进行。总之,灰色思想的内涵包括老年风格、晚期风格等。

展览现场

展览现场

斯洛特戴克对灰色的理解非常简洁而深刻。他认为,灰色并不是一种颜色,因为它没有特定的色值。那么为什么说它不是颜色呢?首先,灰色没有明显的反面或对比色,黑白是有对比的,但灰色的对比色是什么?或者说,它的反义词是什么?一个书中写到,灰色的反义词是发光。

展览现场

展览现场因此,我们如何理解灰色呢?它既是灰色,又同时是全色。在当前的时代,色彩呈现出过渡的状态,但是灰色可以帮助我们摆脱过于张力和不舒服的强烈色彩细节。同时,灰色也具有一种渗透性、弥散性和气氛性,它能够容纳其他颜色,衬托对比色之间的矛盾、冲突和张力。在某种意义上,黑色需要白色,红色需要绿色,对比色之间存在着相互的需求关系,这需要我们通过视觉进行界定。

灰色恰恰不需要这种要求,我们的视网膜需要我们对灰色产生对比色,而其他颜色产生对比色则需要我们的主观视觉介入。灰色在某种程度上是去除了主观性的,它是去中心化的,是一种反思的象征。总之,灰色给人带来了自由的感觉,它既是无色的,又是纯色的,因为它体现了具体物体的固有色,同时又能够与其他颜色产生联系,渗透到其他颜色中,带来了自由反思的色彩触动。这是我对灰色的理解。”

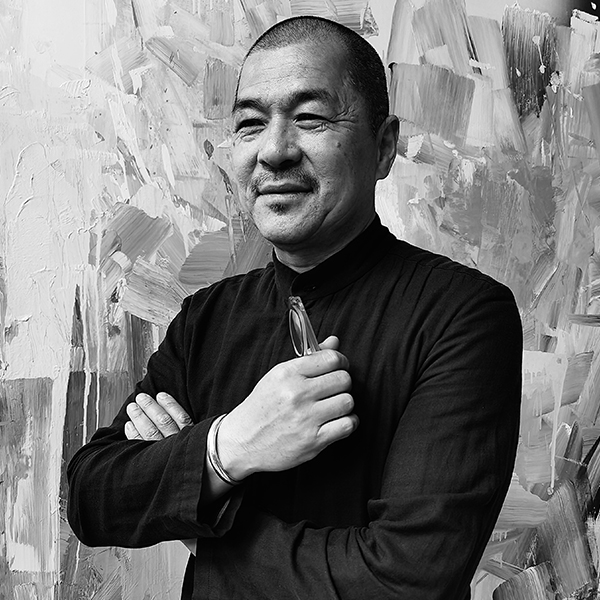

艺术家冯良鸿先生

艺术家冯良鸿先生艺术家冯良鸿先生:

“大家好,刚才听了夏可君先生和杨光先生关于灰色的讨论,我也受益匪浅,很高兴能有机会与大家分享我的作品并进行交流。我觉得这个展览的主题非常有意思,探讨了艺术的模糊地带,与各种可能性以及灰色都息息相关。因此,我想到了灰色介于色彩和纯度之间的变化。灰色并没有确定性标准的颜色,它存在于我们的感觉之中。作为一名绘画艺术家,我发现在阳光明媚、天空湛蓝、水色清澈的时候,我的作品往往难以表现出真实的感觉。为什么呢?因为缺少了灰色。如果没有灰色,画出来的作品就像一张明信片,缺乏深度和精神性,最多只是给人一种观光的感觉,而没有个性。因此,灰色在某些情况下可以成就很多东西,比如印象派。印象派作品常常表现出雾茫茫的景象,当色彩还没有明确界定时,捕捉到了事物的印象,因此被称为印象派。

展览现场

展览现场

因为没有灰色就没有印象派。当印象派成为主流绘画之后,后来的艺术流派,如抽象派,例如蒙德里安,尽可能地强调各种颜色的对比,以达到最大的可能性。但他却选择了深灰色,为什么呢?因为深灰色能够提供稳定性和协调性,让它能够明确地界定出红色是什么样的红。

展览现场

进一步来说,比如抽象表现主义,我们暂且不提,生活和艺术融为一体,生活和艺术同样令人着迷,它们将现实直接转化为绘画语言、符号。但我想说的是,后面还有另一种艺术形式,它在绘画时使用灰白作为主要颜色,回归到了灰色。这种艺术的抽象性在于笔触的运用,不同的笔触产生不同的灰度,不同方向的笔触形成不同的画面。同时,它不创造任何明确的形式,这与抽象派有所不同,巧妙地避开了形式主义,它关注的是如何表现,而不是要表现什么,它不做作,不刻意,最终展现的是如何去表达。

展览现场

展览现场就我个人而言,灰色是一种不断变化的物质,它涵盖了一种感觉,一种情绪上的体验。它处于黑白两极之间,是中间平均的概念,给绘画带来了很大的帮助。我经常使用灰色进行绘画,一直在画,画的过程中不断调整颜色,调整到灰色,同时调整灰色的层次。我也使用彩色,通过对比色的调和,产生了纯度的降低。相对于鲜艳的颜色,灰色随着纯度的对比而显现出矛盾和冲突。这是我对灰色的认识。

展览现场

展览现场

通过灰色的绘画,我能够释放内心的纠结和各种想法,我认为灰色是一种表达方式。此外,可以延伸讨论,灰色代表了中庸之道,这是一种思维模式。举例来说,当我们观看体育比赛时,裁判会去掉最高分和最低分,然后求取平均值,以此来评判运动员的真实成绩。这种做法去除了两个极端,体现了灰色的意义。”

艺术家于羊先生

艺术家于羊先生艺术家于羊先生:

“实际上,我对灰色的理解是它可以被视为彩色之一,彩色并不一定是艳丽的色彩,它代表了一种由纯色组成的色彩。灰色是万物联系的桥梁,也是一种安全的色彩。战争的硝烟是灰色的,虽然血液可能是春天的红色,但硝烟却是灰色的。当衣服弄脏时也是灰色的,这种色彩无时无刻不体现着生存的概念。灰色具有纯粹性,比如一些革命性的事物,在宏大的叙事中,我认为灰色是十分重要的,就像宗教一样。当我们在大型佛堂或殿堂中看到的金色或红色,在光线的折射下,最终会形成灰色,这使得我们对信仰有了更高的体验。就连欧洲的教堂,大理石的颜色也是灰色的,这种色彩将整个人的精神提升到了极致。

在中国,过去并没有灰色这样的概念,但对灰色的描述却是千变万化的。无论是在音乐、绘画、文学,甚至是生活中,每个人的性格都可以用灰色来表达,无论是高雅的还是简朴的,都可以通过灰色来承载。因此,艺术家们追求着他们自己的灰色,追求一种灰度。就像莫奈晚年时眼睛已看不清,但他依然描绘着荷花、花园,用灰色构成画面。还有一位艺术家的作品,抽象而空灵,既有山水景象又有空气质感,属于水墨抽象的范畴。我认为,莫奈和黄宾虹两位艺术家的对比展示了东西方文化的差异,都是通过灰色来强调文化性,从创作角度讲,强调了地域文化的不同。对于灰色,我会继续深入探索体会。”

展览现场

展览现场同济大学哲学系教授杨光先生:

“灰色不同于其他对比色,看着不起眼的颜色,不显现的颜色,所以恰恰是不显现性,好像没什么颜色,才揭示了显现的可能性,否定的逻辑,否定的辩证法,它是否定性的经验,我觉得灰色和基本情调相契合。然后是无聊,时间拉长之后,疫情期间我们在家里无聊,时间被拉长之后,我们才能体会到时间的重要,单一的方向被打破,突出时间的重要,这都是否定性的经验。

展览现场

展览现场最后上升到精神性的生命经验上,作为画家,不断涂抹、浸染紫色、红色,最终得到灰色。只有通过对色彩的极限体验、否定性的经验,才能抵达生死的深度,否则就像是普通的照片。以犯罪偷拍的照片为底板,这种照片需要如何处理?为什么要选择绘画?在生死之间,灰色体现了一种否定的一面,是生命最残酷的抽象,将所有颜色都化为灰色。”

策展人夏可君先生:

“我们不可能再次重现暴力,我们只能将暴力的痕迹抹去,但在此过程中,必须保留一些痕迹。灰色玻璃就是为了保留这些最后的痕迹。我们不能再次展现暴力,因为那就是在肯定它。我们只能保留暴力被抹去的痕迹,不能让痕迹消失殆尽。我们只能通过灰烬、残余来表达,用最少的剩余来使其充实。今天的讨论已经很充分了,最后我想说,有人说真理一直是灰色,我想说我们要把灰色变成真理。谢谢大家,感谢各位耐心倾听!”

展览现场

展览现场

关于策展人

策展人:夏可君

哲学家、评论家、策展人。

哲学博士,现任教于中国人民大学文学院教授,博士生导师。激活中国的"虚余"与"无用"等核心概念,并使之当代转化,出版个人哲学艺术著作十多部,策划艺术展览三百余场次,为东西方哲学研究与当代艺术立论,荣获“2023欧洲诗歌暨文艺荷马奖章 ”。近期代表著作有:《一个等待与无用的民族》,《无用的文学——卡夫卡与中国》,《无用的神学——本雅明、海德格尔与德里达》,《烟影与面纱》,《余让与诡异:世界哲学的重新开端》。

http://www.commonartcenter.com

微博:共同艺术中心

Instagram:commonartcenter

Facebook:Common art center

共同艺术中心地址:北京朝阳区酒仙桥路2号798艺术区707街797路B03共同艺术中心