所谓“图像转向”的问题,最初是由西方哲学界提出来的。熟悉西方哲学史的人都知道,古代与中世纪的西方哲学图景关注的是事物本身;到了17世纪,西方哲学图景转而关注的是思想;时光推至半个多世纪前,西方哲学图景已经关注的是言说思想的语言了,这就是著名的“语言学转向”。及至当下,西方哲学图景又出现了第三次转向,开始将关注目光投向了图像。这一点,人们完全可以在德里达、福柯与利奥塔等人的相关著作中看到。有意思的是,虽然以上思想家的观点各异,但都强调要以图像来解构语言中心与理性至上的地位,并把图像研究放在了远比话语研究重要的位置上。在他们看来,图像不但携带着相关的文字内容,也就是说,对应着特定的文本,还能表达文字所不能表达的东西,因而具有明显的优势。从当代的大背景来看,“图像转向”问题的提出,无疑与视像技术与消费文化的飞跃发展有关。事实上,这两者在使图像倍增的同时,也使人们的生存经验与视觉经验发生了根本性的变化。而我近年反复提及的“图像转向”也不过是一种借用而已,其主要内含是:由于当代艺术的图像方式不仅完全超越了既往艺术的图像方式,还携带着新的创作方法论、新的题材、新的形式与新的价值观,所以必须认真加以研究。在我看来,如果说,在前现代艺术中,图像无非是为了突出文学或宗教的内容,(当然还包括对现实生活的反映);在现代艺术中,图像无非是为了突出形式、媒材或心理的内容;那么,在当代艺术中,图像则是为了突出具有社会与文化意义的内容。因此,我们常说的当代艺术并不是一个时间上的概念——即将一切当下创作的艺术都称为当代艺术——而是一个具有特定文化内含的概念。具体地说,当代艺术在本质上乃是一种关注现实社会文化问题、关注人类生存状态,并强调坚持知识分子道义立场的艺术。徒具当代视觉形式而缺乏这种文化内含的作品,则可视为伪当代艺术。与既往时代的艺术类型相比,当代艺术显然更具当下性、观念性、批判性与寓言性的特点。有一个现象是不能忽视的,即出于对作品表意功能的追求,一些当代艺术家还故意弱化了对于形式的关注,有的当代艺术家甚至走上了反审美的道路。这与既往艺术特别强调技术难度与审美效果的追求有本质上的不同。诚如阿瑟·C·丹托所说:“艺术品不再需要多少技能来制作。”③这是因为“艺术中的真可能比美更重要。它之所以重要,是因为意义重要。艺术家都有意通过作为视觉思想的例证的艺术品来揭示意义。今天的艺术批评更关注这些意义是否同时具有真实性,而不是关注传统的视觉愉悦的关照。艺术家已经成为哲学家过去担任的角色,指引着我们思考他们的作品表达的东西。这样,艺术的事实就是关于经验艺术的那些人。它也是关于我们是谁、我们如何生活。”

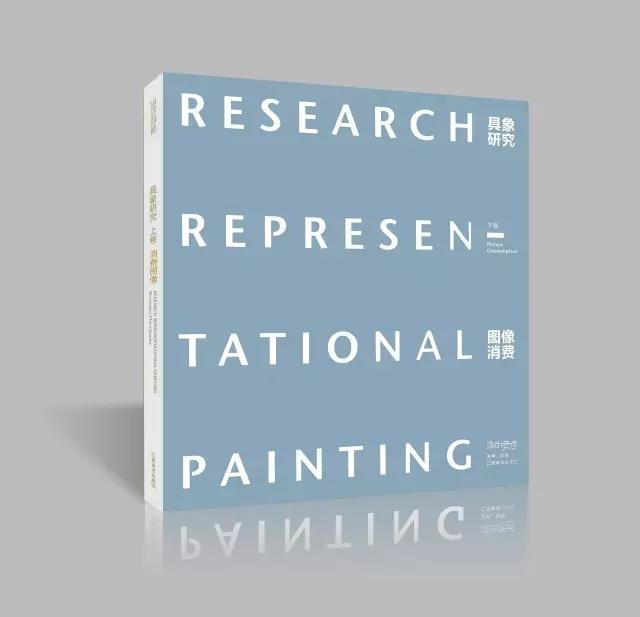

【流动艺术】系列丛书【具象研究——图像消费 下卷】

Hardcover: 彭锋

Publisher: 2010年6月出版

ISBN: 王广义 李苹 李路明 朱毅勇 邢俊勤 邓箭今 郭伟 李平 岳敏君 方力钧 傅榆翔 杨少斌 魏广庆 王劲松 王强 郭晋 廖真武 王音 马堡中 李松 忻海州 俸正杰 何森 钟飙 罗杰 赵能智 刘芯涛 马六明 华涌 陈文波 尹朝阳 林强 黄引 李昌龙 俸正泉 他们艺术小组 栗子 韩建宇 等